不登校の子を支える保護者のメンタルケアが必要な理由

保護者のメンタルケアは、不登校の子どもを支える上で最も重要な土台となる取り組みです。親が精神的に不安定な状態にあると、その不安や混乱が子どもに伝わり、家庭全体が緊張状態に陥ってしまいます。

子どもは親の表情や言動から感情を敏感に読み取るため、親のストレスや焦りが子どもの心理状態をさらに悪化させる要因となるのです。例えば、親が不安で眠れない夜を過ごしていると、子どもはそれを察知して自分を責めるようになり、さらに学校復帰への意欲を失うケースが多く見られます。

親子関係の悪循環を断ち切るため

親のイライラや不安が子どもに伝わると、子どもはさらに萎縮し、親子間のコミュニケーションが困難に。朝の登校時間に親が焦って声をかけ続けると、子どもは罪悪感と重圧を感じて部屋に引きこもってしまいます。

保護者がメンタルケアを行い感情をコントロールできれば、子どもとの対話の機会を作り、建設的な関係を築けるようになります。

長期的な問題解決能力の向上

不登校問題は短期間で解決することは稀であり、長期的な視点で問題解決能力を向上させることが重要です。保護者がメンタルケアを通じて冷静さを保つことで、状況を客観的に分析し、適切な対策を立てられます。

継続的なセルフケアを行うことで、困難な状況でも諦めずに最適な解決策を模索し続けられます。

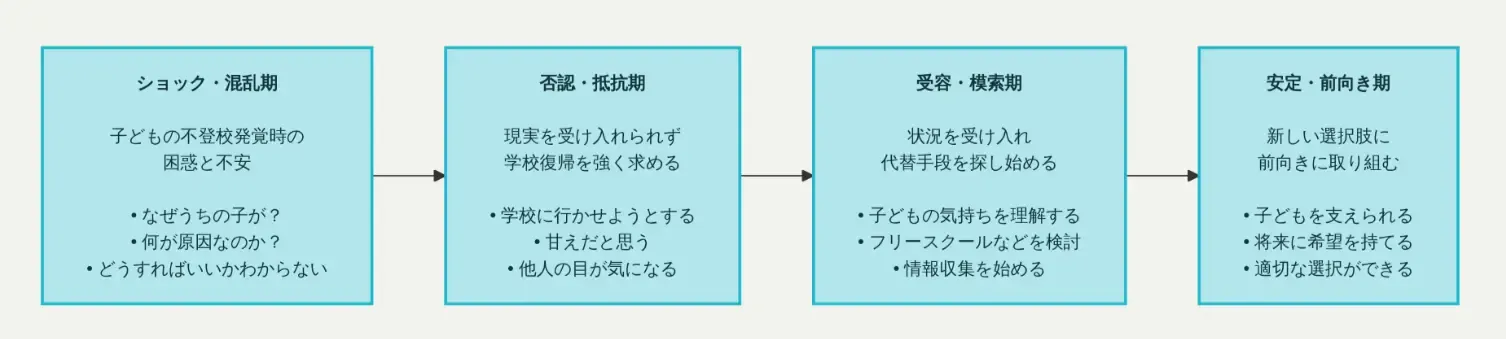

保護者のメンタルケアのために知っておきたい4段階の感情変化

不登校の子どもを持つ保護者が経験する心理的変化には、4つの段階があります。

これらの段階を理解することで、現在の感情状態を客観視し、適切なメンタルケアを実践できるようになります。

第1段階:強い不安と混乱期

不登校初期における保護者の強い不安と混乱は、突然の状況変化に対する正常な反応です。子どもが学校に行けなくなった理由が分からず、「なぜうちの子が」「どこで間違えたのか」という疑問が頭の中をぐるぐると回ります。

朝になると体調不良を訴える子どもを見て、「本当に病気なのか」「仮病なのか」と判断に迷い、医療機関を転々とすることがあります。

第2段階:他者批判と原因探し

混乱期を過ぎると、不登校の原因を外部に求める他者批判の段階に入ります。「担任の指導が悪い」「友達にいじめられている」「学校の対応が不十分」など、子ども以外の要因に責任を転嫁しようとします。

学校に対して強い不満を抱き、頻繁に電話連絡をしたり、他の保護者に不満を漏らしたりする行動が見られることも。

第3段階:自責と後悔

今度は自分自身を責める段階に移行します。「私の育て方が間違っていた」「もっと子どもの話を聞くべきだった」など、過去の子育てを振り返って後悔の念に苛まれます。

この時期は最も精神的にダメージが大きく、うつ症状や不眠などの身体症状が現れることがあります。自責の念は問題解決には繋がらないため、過去ではなく現在と未来に目を向けることが重要です。

第4段階:前向きな受容と行動

最終段階では、不登校という現実を受け入れ、前向きに行動する意欲が生まれます。「子どもには子どものペースがある」「学校復帰だけが解決策ではない」という柔軟な考え方ができるようになるのが特徴です。

フリースクールや通信教育などの選択肢を調べたり、専門機関との連携を積極的に進めたりする行動が見られます。

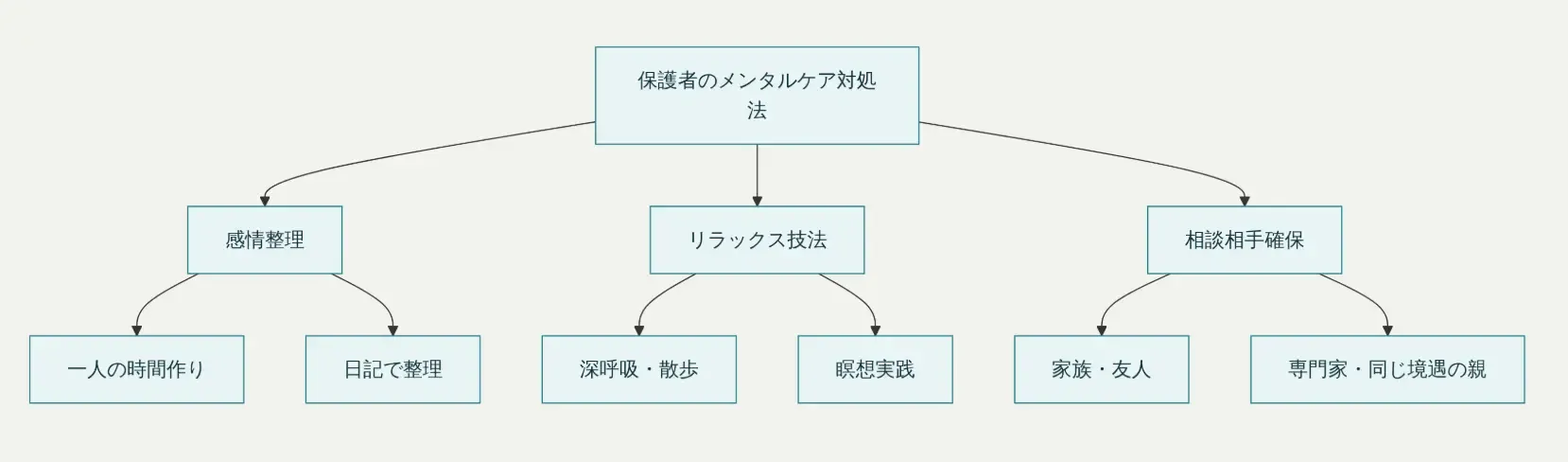

保護者のメンタルケアで今すぐできる対処法

ここではすぐに実践でき、日常生活に組み込みやすいメンタルケアの対処法を3つ紹介します。

継続して実践することで、保護者自身の精神的安定を保ち、結果として子どもにとってより良い支援環境を提供できるようになります。

感情整理のための時間確保

混乱した感情や複雑な思いを整理せずに放置すると、判断力の低下や感情的な反応を引き起こしやすくなります。朝起きて15分間日記を書いたり、就寝前に今日の出来事を振り返って気持ちを言葉にしたりする習慣が効果的です。

感情整理の時間では、良い感情も悪い感情も含めて自分の心の動きを受け入れ、なぜそう感じるのかを冷静に分析することが大切です。

リラックス技法の習得

科学的根拠のあるリラックス技法を習得することは即効性のあるストレス対処法となります。深呼吸法、筋肉の段階的弛緩法、マインドフルネス瞑想などの技法は、短時間で心身の緊張を和らげる効果があるため、調べておくと良いでしょう。

子どもとの会話で感情的になりそうな時に、4秒で息を吸い、4秒止めて、8秒で吐く呼吸法を実践すると、冷静さを取り戻せます。

信頼できる相談相手の確保

不登校問題を一人で抱え込まず、信頼できる相談相手を確保することは心理的負担の軽減に大きく貢献します。同じ境遇の親、専門カウンセラー、理解ある親族や友人など、複数のタイプの相談相手を持つことが理想的です。相談相手との定期的な対話を通じて、新しい視点や解決策のヒントを得られるだけでなく、自分の気持ちを言語化することで感情の整理にもつながります。

保護者のメンタルケアのための専門機関との連携

不登校の子どもを支える保護者にとって、専門機関との適切な連携は長期的なメンタルケアの重要な柱となります。一人で問題を抱え込むことで生じる孤立感や判断の偏りを避け、専門的な知識と経験を活用することが必要です。

スクールカウンセラーの活用法

スクールカウンセラーは学校に配置される心理の専門家であり、保護者のメンタルケアにおいても重要な役割です。子どもだけでなく、保護者自身の相談にも応じてくれるため、子育てに関する不安や迷いを専門的な視点から整理してもらえます。

子どもが話しかけてこない時の対応方法や、登校を促すべきかどうかの判断基準について具体的なアドバイスを受けられます。

NPO法人フリースクール全国ネットワーク 相談窓口

URL: https://freeschoolnetwork.jp/

地域の支援センターとの連携

地域の支援センターとの連携は、保護者が孤立せずに長期的なサポートを受けるための重要な仕組みです。教育支援センターや児童相談所では、それぞれの専門性を活かした多角的な支援を提供しています。

教育支援センターでは不登校の子どもに対する学習支援や居場所提供を行いながら、保護者向けの相談会や講座を開催しています。

文部科学省「24時間子供SOSダイヤル」

電話: 0120-0-78310(なやみ言おう)

URL: https://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm

鳥取県教育センター「教育相談」

電話: 0857-31-3965

URL: https://www.torikyo.ed.jp/center/

保護者のメンタルケアができる支援ネットワークの構築と活用法

不登校の子どもを支える保護者にとって、支援ネットワークの構築は孤立感を解消し、長期的な心の健康を維持するための重要な戦略です。一人で問題を抱え込むことで生じる判断の偏りや精神的負担を軽減し、多角的な視点から問題解決に取り組むことが可能になります。

親の会への参加メリット

不登校の子どもを持つ親の会に参加することで、孤立感の解消と実践的な知識を共有し合うことが可能です。定期的な集まりを通じて継続的な支援を受けられ、問題の長期化に対応する持続力を身につけられます。

先輩保護者から子どもとの関わり方の具体的な工夫を聞いたり、同じ年齢の子どもを持つ親同士で現在の悩みを相談し合ったりできます。

家族全体のサポート体制

不登校問題は子どもと母親だけの問題ではなく、父親、祖父母、兄弟を含めた家族全体で取り組むべき課題です。家族それぞれが役割を分担し、一人に負担が集中しない体制を構築することが重要です。

母親がカウンセリングに通う間は父親が子どもの話し相手になったり、祖父母が家事を手伝って母親の負担を軽減したりするなどの分担を行えることが理想です。

まとめ

不登校の子どもを支える保護者のメンタルケアは、問題解決の重要な基盤となります。本記事で紹介した4段階の感情変化を理解し、今すぐできる対処法を実践することで、心理的負担を大幅に軽減できます。

専門機関との適切な連携と支援ネットワークの構築により、孤立感から解放され、長期的な視点で子どもを支える力を養えます。保護者自身の心身の健康を保つことは、子どもにとって安心できる家庭環境を提供することに直結し、家族全体の回復につながります。

ぜひ本記事を参考にしつつ、すぐには難しくとも、少しずつ自身や子供がより良い方向へ向かっていけるよう、行動してみてください。

%20(1)-2.webp)