不登校の子のタイプ別対応法 まず知っておきたい基礎知識

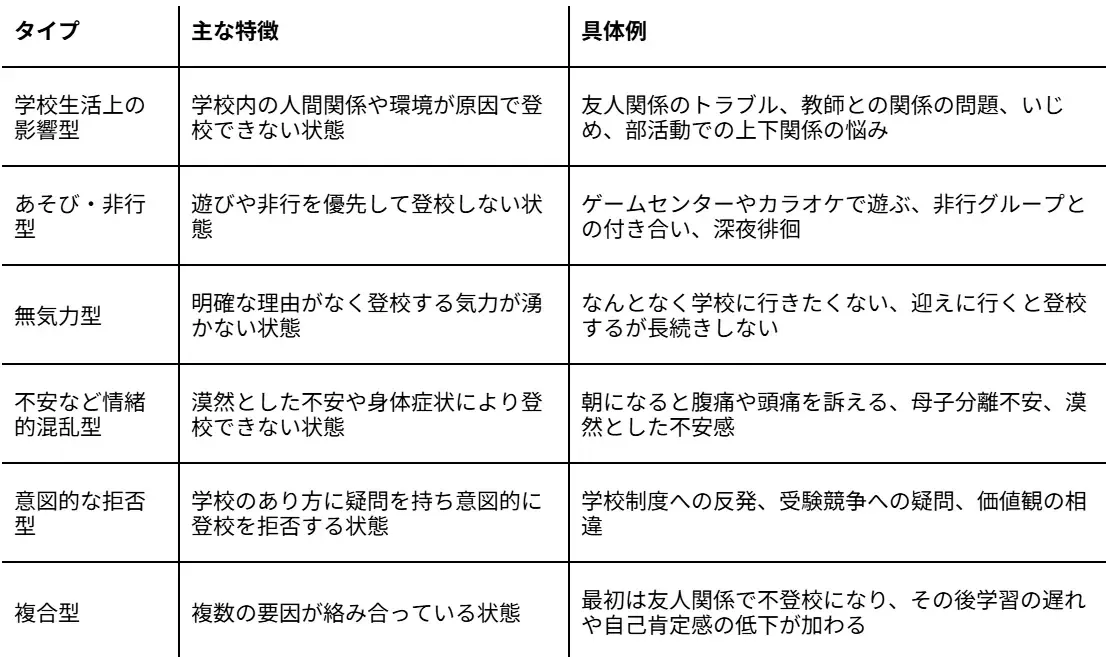

不登校の子のタイプについて「不登校の定義と文部科学省による6つの分類」「タイプ別対応が必要な理由と複合型の理解」の2つの観点から解説します。

不登校の定義と文部科学省による6つの分類

文部科学省は不登校を「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義しています。年間30日以上の欠席があり、病気や経済的理由ではない場合に不登校と認定される仕組みです。

文部科学省の定める不登校の6つの分類は以下の通りです。

この6つの分類に当てはまらないケースや、複数のタイプが混在するケースも多く存在するため、あくまで目安として捉える必要があります。

タイプ別対応が必要な理由と複合型の理解

不登校の子のタイプ別対応法が必要な理由は、原因が異なれば有効な解決策も変わるためです。環境変化が原因の子どもには生活リズムの調整や段階的な学校復帰が効果的ですが、人間関係トラブルが原因の子どもには学校との連携や友人関係の再構築が必要となります。

複合型の不登校は全体の約30%を占めており、複数の要因が同時に影響を与えているため、対応が難しいのが特徴です。たとえば、最初は友人関係のトラブルで不登校になり、その後学習の遅れや自己肯定感の低下が加わり、さらに昼夜逆転が生じるといった連鎖的な悪化が見られます。

複合型の対応では、心身の病気や発達障害が疑われる場合は専門機関への相談を最優先し、その他の要因については内面的な問題から先に取り組む方法が効果的とされています。

不登校の子のタイプ別チェック

ここでは、不登校の子のタイプ別に特徴とチェックリストを紹介しますので、参考にしてください。

環境変化型の特徴チェック項目

環境変化型は、進学や進級といった生活環境の急激な変化に心身が適応できず、学校に行けなくなるタイプです。4月当初は何とか登校できていても5月以降に疲れから体調を崩すケースが多く、新しい環境に馴染もうと頑張りすぎた結果、気力と体力が限界に達してしまうという特徴があります。

お子さんに以下の項目が複数当てはまる場合、環境変化型の不登校の可能性があります。特に進学・進級の直後から症状が見られる場合は、環境の変化が主な原因と考えられるでしょう。

チェックリスト:

□ 進学・進級の直後から学校を休みがちになった

□ 4月は何とか登校できたが、5月以降に急に行けなくなった

□ 朝起きられない、起きても学校に行く準備ができない

□ 通学時間が長くなったことを負担に感じている

□ 「授業が難しい」「ついていけない」と口にする

□ 新しいクラスや環境に馴染めていない様子がある

□ 進路や将来について不安を口にする

□ 疲れている様子が続いている

□ 学校の話をすると表情が曇る

あそび・非行型の特徴チェック項目

あそび・非行型は、遊びや非行を優先して学校に登校しないタイプで、家庭や学校に居場所がないと感じている子どもに多く見られます。派手な服装や目立つ行動の背景には「認めてほしい」「構ってほしい」という承認欲求が隠れており、学校に行く意味を見出せなくなった結果、学校以外に仲間を求めている状態です。

お子さんに以下の項目が複数当てはまる場合、あそび・非行型の不登校の可能性があります。深夜の外出や昼夜逆転といった生活習慣の乱れが見られる場合は、早期に対応することで深刻化を防げます。

チェックリスト:

□ 深夜に外出することが多い

□ 昼夜逆転の生活をしている

□ 学校に行かない日でも友達と頻繁に会っている

□ SNSやゲームに長時間没頭している

□ 派手な服装や髪型をしている

□ 遅刻・早退・無断欠席が多い

□ 授業中の態度が悪い、真面目に聞いていない

□ 「学校がつまらない」「行く意味がない」と言う

□ テスト前でも勉強しない

□ 学校の先生から注意を受けることが多い

□ 交友関係が広く、親が知らない友達と遊んでいる

□ 家庭や学校で居場所がないと感じている様子がある

無気力・不安型の特徴チェック項目

無気力・不安型は、明確な理由が見当たらないにもかかわらず学校に行く気力が湧かない状態や、漠然とした不安感によって登校できない状態を指します。本人自身が「なぜ学校に行けないのかわからない」と悩んでいる場合が多く、周囲からは「怠けているだけではないか」と誤解されやすいタイプです。

お子さんに以下の項目が複数当てはまる場合、無気力・不安型の不登校の可能性があります。心身の症状が見られる場合は、医療機関への相談を検討する必要があるでしょう。

チェックリスト:

□ 朝何度起こしても眠り続ける

□ 午後にならないと起きてこない

□ 話しかけても返事がほとんどない、反応が薄い

□ 食欲がなくなった、食事の量が減った

□ 「なんとなく学校に行きたくない」と言う

□ 明確な理由を言わずに休む

□ 「学校に行く意味がわからない」と口にする

□ 漠然とした不安を訴える

□ 母親と離れることを嫌がる(小学生低学年の場合)

□ 元気がなく、表情が暗い

□ 趣味や好きなことにも興味を示さなくなった

□ 「自分はダメだ」と自分を責める言葉が多い

人間関係トラブル型の特徴チェック項目

人間関係トラブル型は、同級生や友人との関係がうまくいかないことが主な原因となり、登校できなくなる状態を指します。学校に行く理由として「友達に会えるから」という要素が大きいため、友達関係でトラブルが起きると学校に行きたくなくなってしまいます。

いじめを受けているケースも含まれますが、子どもは親に心配をかけたくないという思いから学校のことを話さない傾向があります。

お子さんに以下の項目が複数当てはまる場合、人間関係トラブル型の不登校の可能性があります。いじめが疑われる場合は、すぐに学校や外部機関に相談することが重要です。

チェックリスト:

□ 朝すんなり起きてこなくなった

□ 最近元気がない、表情が暗い

□ 学校の話をしなくなった、話題を避ける

□ 学校に行く準備はできているのに家を出ようとしない

□ 友達の話をしなくなった

□ 「クラスに馴染めない」と言う

□ 友達とケンカしたことを話した

□ いじめやからかいを受けている様子がある

□ 持ち物がなくなったり壊れたりしている

□ 体に傷やあざがある

□ SNSやメッセージを見て落ち込んでいる

□ 先生や部活の先輩との関係に悩んでいる様子がある

学業不振型の特徴チェック項目

学業不振型は、授業についていけない状態が続くことで学校での時間が苦痛となり、登校できなくなる状態を指します。学校ではほとんどの時間を勉強に費やすため、授業内容が理解できないと毎日苦しい時間を過ごすことになり、徐々に学校から足が遠のいてしまいます。

不登校になった段階では学習面で大幅に遅れており、本人は一度勉強ができなくなったことで自信を失っていることが多いです。

お子さんに以下の項目が複数当てはまる場合、学業不振型の不登校の可能性があります。成績の低下が見られる場合は、早めに学習サポートを検討しましょう。

チェックリスト:

□ 定期テストの成績が下がり続けている

□ 「授業がわからない」「ついていけない」と言う

□ 宿題や課題に取り組めていない

□ 勉強することを嫌がる、勉強の話を避ける

□ 「勉強する意味がわからない」と言う

□ 自信を失っている様子がある

□ 「自分は頭が悪い」と自分を責める

□ テスト前でも勉強しない

□ 授業中に質問できない、理解できないまま進んでいる

□ 進路について不安を口にする

□ 特定の科目が極端に苦手

複合型の見極め方

複合型は、複数の要因が同時に影響を与えており、単一の原因に絞れない状態を指します。最初は友人関係のトラブルで不登校になり、その後学習の遅れや自己肯定感の低下が加わり、さらに昼夜逆転が生じるといった連鎖的な悪化が見られるケースが多いです。

現在の不登校の原因が何なのか本人さえもわからないことも特徴です。

お子さんに以下の項目が複数当てはまる場合、複合型の不登校の可能性があります。複数のタイプの特徴が同時に見られる場合は、専門家と相談しながら優先順位を決めて対応することが重要です。

チェックリスト:

□ 上記の複数のタイプの特徴が同時に見られる

□ 不登校になった経緯を説明しようとしても話が複雑で整理できない

□ 最初の原因と現在の状況が異なっている

□ 一つの問題を解決してもまた別の問題が出てくる

□ 本人も「なぜ学校に行けないのかわからない」と言う

□ 複数の悩みを同時に抱えている様子がある

□ 不登校の期間が長く、状況が複雑化している

□ 友人関係のトラブルから始まり、その後学習の遅れや生活リズムの乱れが加わった

□ 環境変化をきっかけに不安が強まり、自己肯定感も低下している

□ 心身の症状(頭痛、腹痛、不眠など)も見られる

不登校の子のタイプ別対応法① 環境変化型

環境変化型の子の特徴と対応について解説します。

環境変化型の特徴と生活リズムの変化への対応

環境変化型の子どもは4月当初は登校できていても、5月以降に急に朝起きられなくなったり、学校に行く準備をしながら動けなくなるなどの特徴があります。環境の変化に適応しようと必死に頑張り続けた結果、気力と体力の限界に達して不登校に至るパターンが多いです。

生活リズムの乱れが見られる場合、小学校低学年であれば親が起床時間や就寝時間を管理してリズムを整える方法が有効ですが、中学生以上では本人の自主性を尊重する必要があります。「どうすれば生活リズムが乱れないか」を本人と一緒に話し合い、本人が考えた方法に協力するのが効果的です。

進路に関する不安が見られる場合は、親子で将来について話し合う機会を設けることで、漠然とした不安が解消され、前に進むための道筋が見えてきます。

保健室登校や段階的復帰の活用法

保健室登校は、クラスでの授業参加が難しい子どもが、まず保健室で過ごすことから学校生活への復帰を目指す方法です。保健室という安心できる環境でゆっくり過ごすうちに気持ちが落ち着き、徐々にクラスへの登校を再開できるケースが多く見られます。

段階的な復帰では、最初は週1回の登校から始めて徐々に回数を増やす方法や、午前中だけ登校して午後は帰宅する方法、特定の授業だけ参加する方法など、子どもの状態に合わせた柔軟な対応が可能です。学校側に相談する際は、担任教師だけでなく保健室の養護教諭やスクールカウンセラーとも連携を取り、子どもにとって無理のない復帰計画を立てることが大切です。

遅刻や早退を認めてもらうことで、学校とのつながりを保つことができ、学習の遅れを最小限に抑える効果が期待できます。

不登校の子のタイプ別対応法② あそび・非行型

あそび・非行型の子の特徴と対応について解説します。

あそび・非行型の特徴と背景にある承認欲求

あそび・非行型の子どもは「深夜に外出する」「昼夜逆転している」「学校に行かない日でも友達と頻繁に会う」「SNSを通じて広範囲の交友関係を持つ」といった特徴を持ちます。自分の考えや認められたいという願望をうまく表現できず、目立つ行動を取ることで周囲の注意を引こうとする傾向があるためです。

学校生活がつまらない、気の合う友達がいない、勉強についていけないといった状況から学校に行く意味を見出せなくなり、学校以外に仲間を求めた結果として不登校になる場合があります。人に気持ちを伝えることが苦手で、人間関係のトラブルを抱えた際に自分一人では解決できず、相談できる相手もいないため、ストレスをため込みやすいという特徴があるのです。

「自分は勉強ができない」「どうせもう無理だ」という諦めの気持ちから、楽な方へ逃げてしまい、嫌な現実から目をそらすために遊びや非行に走る悪循環に陥ってしまいます。

信頼関係の構築と支援機関の活用

あそび・非行型の子どもへの対応では、まず子どもと話し合い、どのような不満を抱えているのか、何を考えているのかを把握して信頼関係を築くことが最優先です。頭ごなしに非行を叱責するのではなく、「なぜそのような行動を取るのか」「学校や家庭に対してどう感じているのか」を丁寧に聞き出す姿勢が求められます。

子どもが「周囲から注目されたい」「認めてもらいたい」「親の気を引きたい」という承認欲求を満たせるよう、家庭内で子どもの存在を認め、小さな成功や努力を褒める機会を増やすことが効果的です。学校や家庭に居場所を感じられるようになれば、外部に居場所を求める必要がなくなり、非行から離れられる可能性が高まります。

家庭だけでの解決が難しい場合は、学校のスクールカウンセラー、教育委員会の相談窓口、少年サポートセンター、NPO法人などの支援機関に相談し、専門家と一緒に解決を目指すサポートを活用することが重要です。犯罪に巻き込まれるリスクもあるため、早期に適切な支援を受けることで深刻化を防げます。

不登校の子のタイプ別対応法③ 無気力・不安型

無気力・不安型の子の特徴と対応について解説します。

無気力・不安型の特徴と休息の重要性

無気力・不安型の子どもは『朝何度起こしても眠り続ける』『午後にならないと起きてこない』『話しかけても返事がほとんどない』『食欲がなくなった』といった症状が見られます。本人は「自分は甘えているだけではないか」「朝起きられないなんておかしい」と自分を責めており、不調が続くことで「ずっとこのままなのだろうか」という不安を同時に抱えてしまいます。

このタイプの子どもには、気合や根性で何とかする方法は通用せず、まず心身ともに十分な休息を取ることが必要です。親が「よくがんばったね」と子どものこれまでのがんばりを認める言葉をかけることで、子どもは安心して休息を取れます。

状況に応じて医療機関やカウンセリングの利用を検討し、専門家の助けを借りながら回復を待つ姿勢も大切です。

罪悪感を持たせない声かけと昼夜逆転への対応

無気力・不安型の子どもに対しては、「学校に行けないのは当然だよ」「休むことは悪いことではない」といった、罪悪感を持たせない声かけが重要です。子どもは不登校の自分を責めており、親からの否定的な言葉がさらに自己肯定感を下げてしまうため、常に味方であることを明確に伝える必要があります。

昼夜逆転が起きている場合は、いきなり朝型に戻そうとせず、まずは「午前中に起きる」といったできそうな小さな目標から始める方法が効果的です。ゲームやインターネットに熱中して夜更かしをしている場合、頭ごなしに禁止するのではなく、使用時間について本人と話し合ってルールを決める対応が望ましいでしょう。

親が無理やりやる気を出させようとしても効果は出にくいため、相談機関の専門家を頼りながら、子どもが「状況を変えたい」と思うタイミングを待つ姿勢が求められます。

不登校の子のタイプ別対応法④ 人間関係トラブル型

人間関係トラブル型の子の特徴と対応について解説します。

人間関係トラブル型の特徴といじめの確認方法

人間関係トラブル型の子どもは『朝すんなり起きてこなくなった』『最近元気がない』『学校の話をしなくなった』『学校に行く準備はできているのに家を出ようとしない』といった変化が見られます。子どもが「嫌なことから逃げた自分が悪い」と自分を責めたり、親に心配をかけたくないという思いから学校のことを話さない場合が多くあります。

いじめの有無を確認する際は、直接的に「いじめられているの?」と聞くよりも、「最近学校で困っていることはない?」「友達と何かあった?」といった柔らかい聞き方をし、子どもが話しやすい雰囲気を作ることが大切です。無理に聞き出そうとせず、「自分たちはあなたの味方だよ」とはっきり伝えることで、子どもは安心して親を頼れるようになります。

子どもが安心できると人間関係の悩みを話し出したり、「家庭という安心できる足場があるから、ちょっとくらい気まずい学校にも通ってみるか」と思えるようになる可能性があります。

学校との連携と友人関係を保つ工夫

人間関係トラブルが確認された場合は、担任教師や学年主任、スクールカウンセラーに状況を伝えて学校側と連携を取る必要があります。学校に対しては、子どもの様子を確認してもらうことや、クラス内での人間関係、いじめがあれば加害者への指導など対応してもらいましょう。

しばらく休んで気持ちが落ち着けば学校へ戻ることができますが、保健室登校や転校を検討するのも一つの選択肢です。いじめの場合は学校だけでなく外部の支援団体にも相談することで、より多角的な解決策が見つかる可能性があります。

友人関係を保つ工夫としては、学校を休んでいる間も仲のいい友達との連絡を取り続けることや、地域のコミュニティや習い事で学校以外の人間関係を築くこともポイントです。

不登校の子のタイプ別対応法⑤ 学業不振型

学業不振型の子の特徴と対応について解説します。

学業不振型の特徴と学習の遅れを取り戻す方法

学業不振型の子どもは、定期テストの成績が下がり続けている、授業中に質問できずに理解できないまま進んでいる、宿題や課題に取り組めていないといった状態が見られます。本人は「勉強をする意味がわからない」「将来何をしたいのかわからないので勉強する気が起きない」といった悩みを抱えている場合があり、学習意欲そのものが低下しています。

学習の遅れを取り戻すには、まずつまずいている部分を特定し、基礎的な内容から丁寧に学び直す方法が効果的です。学校の補習を受けられないか相談する、個別指導塾や家庭教師を利用して子どものペースに合わせた学習環境を整える、オンライン学習サービスで自宅でも勉強できる体制を作るといった選択肢があります。

「できた」という達成感を積み重ねることで学習意欲が高まり、自信の回復につながるため、小さな成功体験を大切にする姿勢が求められます。

自信回復のための励まし方と個別指導の活用

学業不振型の子どもに対しては、成績が悪いことを叱らずに「これから一緒にがんばろう」と励ます声かけが重要です。すでに自信を失っている子どもを叱責すると、さらに自己肯定感が下がり、勉強だけでなく他のことに対してもやる気が起きなくなってしまいます。

進路について一緒に考える時間を設けることで、「将来のために勉強が必要だ」という意識が芽生え、学習意欲の向上につながる可能性があります。進路相談を通じて子どもが何に悩んでいるかを知るきっかけにもなり、勉強以外の課題が見つかる場合もあるでしょう。

個別指導塾や家庭教師では、集団授業とは異なり、子どもの理解度に合わせて指導を進められるため、わからない部分を質問しやすく、着実に学力を伸ばせる環境です。比較的短期間で学習の遅れを取り戻せる場合が多く、学校復帰もしやすくなります。

不登校の子のタイプ別対応法⑥ 複合型

複合型の子の特徴と対応について解説します。

複合型の特徴と複数要因の優先順位の決め方

複合型の子どもは、不登校になった経緯を説明しようとしても話が複雑で整理できない、複数の悩みを同時に抱えている、一つの問題を解決してもまた別の問題が出てくるといった特徴があります。親としてどこから手をつければよいのかわからず、対応に悩むケースが多く見られます。

複数の要因がある中で優先順位を決める際は、心身の回復を最優先しましょう。心身の病気がある場合は医療機関の受診を最優先し、発達障害がある場合は支援機関の力を借りることが必要です。

心身の病気や発達障害は本人の内面的な原因である不安感やコンプレックスが根底にあることが多いため、他の問題に取り組む土台を整えるためにも重要です。外因的な原因である環境の変化や友人関係の問題は、本人の気持ちが整わないうちに対処しても不登校が再発しやすく、場当たり的な処置になる傾向があります。

内面的要因を先に解決する理由

内面的要因を先に解決する理由は、本人の心が安定しないまま外部環境を変えても根本的な解決にならないためです。たとえば、学校の先生と合わないという外因的な理由で転校したとしても、容姿コンプレックスという内面的な原因を抱えていれば、転校先でも再び不登校になる可能性があります。

内面的に悩み、視野が狭くなっているときに対応の選択肢を示されても、合理的な判断ができず、適切な決断を下せません。まず内面的な問題を解決して心の安定を取り戻すことで、自然と外因的な問題に向き合えるようになり、事態が好転していきます。

内面的な問題の解決には、親が子どもの気持ちに寄り添い、「完璧でなくてもあなたが大事」というメッセージを伝え続けることが大切です。親から無条件に認められる経験が、少しずつ自分と向き合う力を育て、長期的な回復につながります。

不登校の子のタイプ別対応で親がやってはいけないNG行動

この章では、不登校の子のタイプ別対応で親がやってはいけないNG行動を大きく分けて5つ紹介します。NG行動は様々ありますが、その中でも特に大切なことを紹介しますので、気になる方は調べてみてください。

叱責・無理な登校刺激・他の子との比較

叱責は不登校の子どもにとって最も避けるべき対応の一つで、「怠けているだけ」「甘えている」といった言葉は子どもの心に深い傷を残します。子ども自身が学校に行けない自分を責めているため、親からの叱責は自己否定感をさらに強めてしまい、親子の信頼関係が壊れる原因になりかねません。

その他、「明日は絶対に学校に行きなさい」「いつまで休むつもりなの」といった無理な登校刺激の言葉をかけることや、朝無理やり起こして学校に連れて行こうとする行為は、子どもを追い詰めるだけで効果がありません。登校を強要された子どもは、学校への恐怖心や抵抗感がさらに増し、長期化する可能性が高まります。

また、他の子どもと比較する言葉である「○○ちゃんは毎日学校に行っているのに」「兄弟は問題なく通えているのに」といった発言は、子どもに劣等感を植え付けます。そのため、「あなたにはあなたのペースがある」「他の子と比べる必要はない」という姿勢で接することが大切です。

問題の丸投げと子どもの訴えを聞き流すこと

問題の丸投げとは、「自分で何とかしなさい」「あなたが決めなさい」と子どもに全てを任せてしまう対応を指します。不登校の子どもは判断力や行動力が低下しており、自分一人で問題を解決する力が十分にないため、親のサポートが必要です。

一方で、親が全てを決めてしまうのではなく、子どもの意見を聞きながら一緒に考える姿勢も求められます。「どうしたいと思う?」と問いかけた後、子どもの答えを待ち、その考えを尊重しながら選択肢を示す方法が効果的です。

子どもの訴えを聞き流すことは、親子の信頼関係を壊す重大なNG行動です。子どもが「学校で嫌なことがあった」「友達と上手くいかない」と話しているときに、「そんなことで悩まないで」「気にしすぎよ」と軽く流してしまうと、子どもは「親は自分のことをわかってくれない」と感じます。

子どもの訴えには真剣に耳を傾け、「つらかったね」「よく話してくれたね」と共感する姿勢が必要です。

不登校の子のタイプに関わらず必要な3つの基本対応法

タイプによって対応方法は変わりますが、不登校の子のタイプに関わらず必要な3つの基本対応法もありますので紹介します。

家族だけで抱え込まず専門家を頼る

不登校の子どものサポートを家族だけで全てを解決しようとする姿勢は避けましょう。親は不登校の専門家ではないため、家族だけで対応しようとすると適切な方法がわからず、問題が長期化したり悪化したりする可能性があります。

専門家には、以下のような選択肢があります。

・学校の担任教師

・学年主任

・スクールカウンセラー

・教育委員会

・教育支援センター

・医療機関

・カウンセラー

・民間の相談機関

・NPO団体

・フリースクール

・個別指導塾

一つの専門家の助言が子どもに合わなくても落ち込む必要はなく、いろいろな専門家に相談しながら子どもに合う方法を見つけていく姿勢が大切です。専門家は多くの不登校ケースを見てきており、家庭だけで思い悩むよりも効果的な解決策を提示してくれる可能性が高いため、早い段階で相談を始めることをおすすめします。

子どもの自己肯定感を守る声かけを行う

不登校の子どもは「学校に行けない自分はダメな人間だ」と自分を責めていることが多く、自己肯定感が大きく低下している状態にあります。そのため、親からの声かけによって自己肯定感を守り、少しずつ回復させることが、前に進むための重要な土台となるのです。

「学校に行けなくても、あなたは大切な存在だよ」「今は休んでいいんだよ」「よくがんばってきたね」といった、存在そのものを認める言葉が効果的です。成績や登校状況といった結果ではなく、子ども自身の価値を認める姿勢を明確に示すことで、子どもは安心して家庭で過ごせます。

反対に、「いつになったら学校に行けるの」「怠けているだけじゃないの」といった言葉は自己肯定感をさらに低下させるため、どれほど焦りを感じていても口にしない配慮が必要です。親が認めてくれるという安心感が、子どもが次の一歩を踏み出す原動力となります。

親自身の生活も大切にする

不登校の子どもを心配するあまり、親が子どもにかかりっきりになってしまうケースが多く見られます。しかし、親が自分の生活を犠牲にして子どもに全ての時間とエネルギーを注ぐ対応は、子どもにとって逆効果となる場合があるのです。

親がかかりっきりになると、子どもは「自分のために親が苦しんでいる」「自分は信用されていないから監視されているのだ」と感じ、余計に苦しみを抱えてしまいます。専門家を適切に利用し、寄り添う姿勢を明確にできていれば、親は親の生活を楽しんでよいのです。

親が楽しい生活を送っている姿は、子どもにとって「楽しい大人」のロールモデルとなり、将来への希望を持つきっかけになります。趣味の時間を持つ、友人と会う、仕事に集中するといった親自身の生活を大切にすることで、親のストレスが軽減され、長期的に子どもをサポートできる心の余裕が生まれます。

不登校の子のタイプ別対応を成功させる相談先一覧

相談先にはそれぞれ特徴や得意分野があり、子どもの状態や家庭の状況に応じて使い分けることが大切です。

学校内の相談窓口と教育委員会

学校内の相談窓口として、担任教師・学年主任・保健室の養護教諭・スクールカウンセラーなどが利用できます。担任教師は子どもの学校での様子や性格を既に把握しており、クラスの状況や雰囲気を理解した上で実情に即した話ができる利点があるでしょう。

スクールカウンセラーは心のケアやストレス対処の専門家で、不登校の子どもだけでなく親のカウンセリングも行っています。学校での状況を知った上でサポートを提供できるため、家庭が知らない情報を共有しながら対応を考えられるでしょう。

教育委員会では、教育センターや教育支援センターといった公的な相談窓口を設けており、不登校に関する専門的なアドバイスを受けられます。教育支援センターでは、学習支援や居場所の提供を行っており、在籍校の出席扱いになる場合があるため、学校と連携しながら利用を検討するとよいでしょう。

医療機関・民間支援団体・オンライン学習

心身の不調が疑われる場合は、精神科や心療内科といった医療機関を受診することが必要です。睡眠障害やうつ症状、発達障害などの診断を受けることで、適切な治療やサポートが受けられ、子どもの状態が改善する可能性があります。

民間支援団体には、フリースクール・個別指導塾・家庭教師・NPO法人の相談機関などがあり、学校とは異なる柔軟なアプローチで子どもをサポートします。フリースクールでは、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる居場所を提供しており、校長の承認があれば在籍校の出席日数としてカウントされる場合もあるため、選択肢として検討しましょう。

オンライン学習サービスは、自宅にいながら自分のペースで勉強を進められるため、学校に行けない子どもの学習の遅れを防ぐ手段として有効です。オンライン家庭教師やタブレット学習サービスなど、多様な選択肢が存在するため、子どもの状態に合わせて使い分けましょう。

まとめ

不登校の子のタイプ別対応法は、環境変化型・無気力型・人間関係トラブル型・学業不振型・あそび・非行型・複合型の6つに分けられ、それぞれに適した対応方法が存在します。お子さんの状態をチェックリストで確認し、該当するタイプに合わせた声かけや接し方を実践することで、効果的なサポートが可能です。

どのタイプであっても、家族だけで抱え込まず専門家を頼る、子どもの自己肯定感を守る声かけを行う、親自身の生活も大切にするという3つの基本対応法を忘れずに実践しましょう。不登校は決して特別なことではなく、適切な対応と時間をかけた見守りによって、子どもは必ず次の一歩を踏み出せます。

お子さんの回復には時間がかかる場合もありますが、焦らず長期的な視点でサポートを続けることが大切です。ぜひ本記事を参考にして、お子さんに合ったタイプ別対応法を見つけ、親子で前向きに歩んでいってください。

%20(1)-2.webp)