教育支援センターとは?

教育支援センターは、不登校や学校に行きづらい子どもの学習や社会的な自立をサポートする公的支援施設です。日本全国の自治体が設置しており、保護者からの相談や子どもの状況をもとに専門スタッフが対応しています。

学力フォローのほかにも、心理的なストレスや友人関係のサポートも行っているのも特徴です。学校とは異なる落ち着いた環境で、それぞれのペースに合わせて安心して通い続けられる体制を整えています。

学校復帰・社会的自立を目標とした支援

教育支援センターが目指す最終的なゴールは、子どもたちの学校復帰や社会で自立して生活できることです。支援の場では、学習習慣づくりや生活リズムの見直しの指導が日々行われています。

自分ひとりでは難しい登校練習や、友達づくりなどの取り組みもあります。1人ずつ個別で計画を立てるので、無理なく挑戦することができるでしょう。

不登校児童生徒のための安心できる居場所

教育支援センターは、不登校の子どもが「もう一つの学校」として安心して過ごせる拠点になっています。自宅で孤立しがちだった子どもでも、無理なく通えるよう配慮された時間割やサポート体制を整えています。

教室では自分のペースで学習を進めることができ、好きな活動や趣味を通して自己表現にも挑戦が可能です。一緒に悩みを共有できる仲間やスタッフがいることで、自信を取り戻し、新たな居場所ができるでしょう。

教育委員会が運営する公的な無料の支援施設

教育支援センターの運営は市区町村の教育委員会が担っているため、利用者の費用負担はありません。公的機関が責任を持って開設し、専門資格を持つ教員やカウンセラーが常時いるので、学校と連携した継続支援を受けられます。

費用面の不安もなく質の高い学習や心理サポートを受けれる点が強みです。手続きや利用希望があれば直接相談も可能です。

教育支援センターを利用する子どもの背景

ここでは、教育支援センターを利用する子どもの背景やニーズについて2つの項目に分けて紹介します。

情緒不安や人間関係の悩みを抱えるケースが多い

教育支援センターを利用する多くの子どもは、不安や緊張といった感情の波に左右されやすい傾向があります。他人と意見が違うときに自己主張できなかったり、グループ活動で不安を感じたりする例も。

ストレスが積み重なった結果、通学が続けられなくなることも少なくありません。一定期間の安心できる環境を求めて教育支援センターに来るケースが多いです。

学業不振や無気力など多様な不登校の背景

成績の低迷や勉強意欲の低下をきっかけに教室から足が遠のき、センターに通所する子どもも少なくありません。学校の授業についていけない、宿題を出せなくなるなどによる心理的負担が大きくなってしまうことが原因です。

その結果、朝起きられない、生活リズムが乱れる、何事にも関心が持てなくなるなどの悪循環に陥ってしまいます。学業不振や無気力化は周囲に理解されにくいため、一人ひとりに合った対応が重要になります。

教育支援センターのサポート内容と専門職スタッフの役割

教育支援センターの特徴的なサポート内容と専門職スタッフの役割について以下の4項目をもとに解説します。

- 個別学習支援や少人数指導で学力面をフォロー

- カウンセラー・心理士による定期的な相談体制

- グループ活動や体験学習で社会性・コミュニケーション力を育成

- 保護者や家庭への連携・支援も重視

それぞれ詳しく見ていきましょう。

個別学習支援や少人数指導で学力面をフォロー

教育支援センターでは、個々の学習理解度や集中力を考慮し、個別学習と少人数指導を組み合わせて学力の低下を防いでいます。定型的な授業にこだわらず、本人のつまずきや得意分野をスタッフが細かく観察して適切な課題や教材を設定しています。

授業の一部だけ参加したい、進度を合わせたいといった要望も対応可能です。無理なく取り組める方法を一緒に探すことで、子ども自身が自信を少しずつ取り戻すことができるのです。

カウンセラー・心理士による定期的な相談体制

子どもの情緒面に不安が強い場合、専門家による定期的なカウンセリングや心理相談も行えます。学校で打ち明けられなかった悩みや家庭の困りごとについて、プライバシーに配慮しながら相談できます。

兄弟や家庭環境が理由で登校しづらくなったケースへのアドバイスも可能です。一回きりの相談ではなく、継続して関われる仕組みがあるため、安心して相談できるでしょう。

グループ活動や体験学習で社会性・コミュニケーション力を育成

教育支援センターでは、集団になじめない、友達づくりが難しいと感じている子どもの社会的な成長を大切にしています。特にグループ活動では、共同で課題に取り組んだり、体験学習で新しい役割に挑戦したりする経験を積むことが可能です。

料理教室やスポーツ、地域イベントへの参加などさまざまなことを経験できます。このような体験型のイベントを通じて、対人関係スキルや自信を育てていきます。

保護者や家庭への連携・支援も重視

保護者や家庭との連携を大切にし、定期的な面談や情報提供などのサポートを行います。家庭での不安や疑問を専門スタッフが聞きいたうえ、一緒に問題解決の方法を考えます。

家庭での学習習慣が定着しない場合、保護者と相談しながら目標設定を工夫するなどサポートしてくれるので安心です。学校やセンターだけで完結しない支援体制を作ることで、子どものより良い生活を目指します。

教育支援センターと他支援サービスやフリースクールとの違い

教育支援センターに似たサポートとして、支援サービスやフリースクールなどがあります。ここでは、それぞれの違いについて『運営主体』『主な目的』『大きな特徴』『対象学齢や提供プログラム』をもとに紹介します。

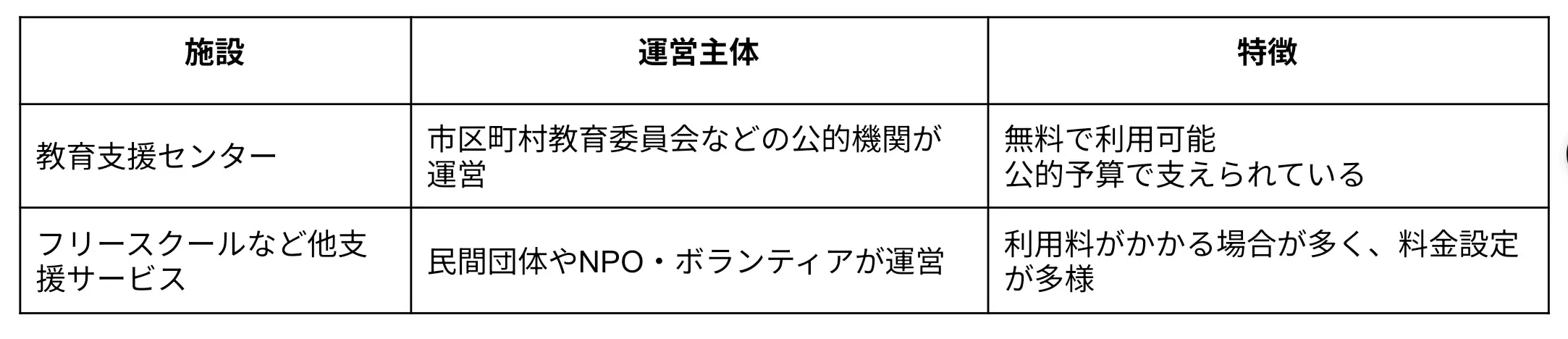

運営主体の違い

教育支援センターは市区町村の教育委員会などが直接運営する公的な施設です。地域ごとに設置されており、予算も自治体が負担しているため、誰でも安心して利用できます。

一方、フリースクールや民間の不登校支援サービスはNPOや民間団体、ボランティアグループが運営していることが多いです。そのため、運営資金は寄付や利用料を主としており、地域や組織によってサービスの質や内容にも違いが出やすいです。

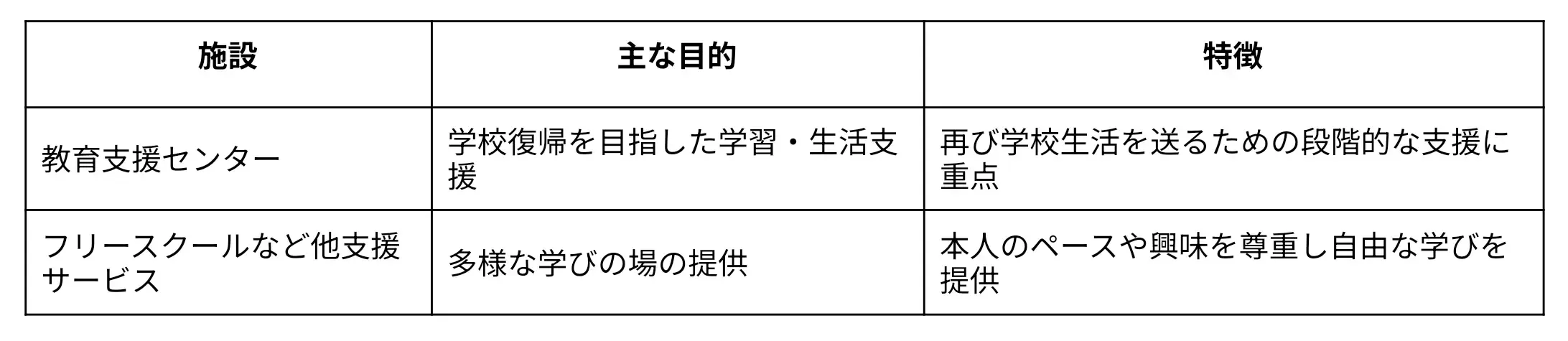

主な目的の違い

教育支援センターは子どもの学校復帰と社会的な自立を実現することを最大の目的としています。そのため、段階的な学習サポートや生活支援を通じて、再び学校生活へスムーズに戻れるよう多面的な支援を行っています。

民間のフリースクールや支援サービスでは、本人の個性やペースを第一に重視し、必ずしも学校復帰を目指さず「多様な学びの場」を用意する運営方針を取っているのが特徴です。

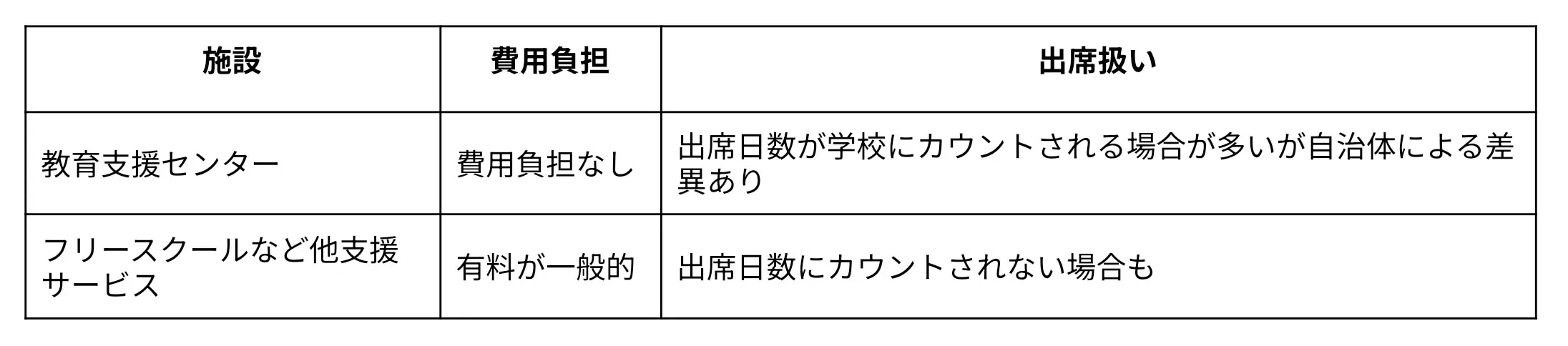

費用負担や出席扱いなどの特徴の違い

教育支援センターは、公的支援の一環としているため、無料で利用できるケースがほとんどです。さらに通所日数は一定条件を満たせば学校の出席日数に換算されるため、学籍上の不利益も防げます。

反対にフリースクールでは費用が発生するケースが多く、料金水準や支払方法はそれぞれ異なります。出席日数の扱いも自治体や学校判断によるため、学校への復帰や転校等の制度対応には注意が必要です。

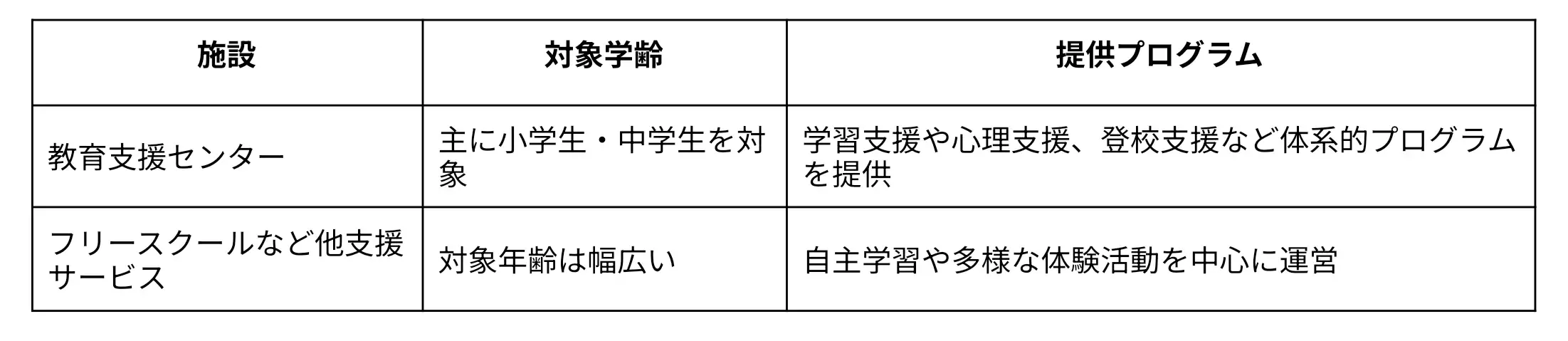

対象学齢や提供プログラムに差異あり

教育支援センターは、主に小学生や中学生など義務教育の児童生徒を対象とし、基礎学力回復から心理的ケア、登校支援まで専門スタッフがサポートします。フリースクールは未就学児から高校生・社会人まで幅広い年齢に対応しているところも多く、自主学習や活動中心の柔軟なサポート内容となっています。

サービスによっては子ども本人・保護者が自由にカリキュラムを設計する事例も増えているため、事前に調べ、うまく活用しましょう。

教育支援センターを利用する際のステップ・注意点

教育支援センターの利用を検討するときは、段階ごとにしっかりとした準備や確認が欠かせません。あらかじめ具体的な流れとポイントを押さえておきましょう。

在籍校・教育委員会への相談と手続きが必要

教育支援センターの利用には、在籍している学校の担任や学年主任と相談したのち、市区町村の教育委員会に連絡を取ることが必須です。校内で子どもの状況や家庭の要望を確認したうえで、センター利用の必要性を検討します。

たとえば、保健室登校や別室登校を経て、支援センターの利用を勧められる場合もあります。手順を踏んで関係機関へ報告することが大切です。

入室願書・相談書類の記入や面談の実施

センターの利用が決まれば、願書や利用申請書などの必要な書類を作成します。書類提出後は保護者や本人、場合によっては担任教員と一緒に面談を行い、本人の現状や課題を詳しく確認します。

どんな支援を必要としているか、どの程度学校復帰を希望しているかなど、現状把握が重要です。面談を通じて、本人に最適な支援方法や計画を一緒に考えていきます。

個別計画に基づいたサポート開始と定期的な見直し

支援開始後は、スタッフと本人、保護者が一緒に立てた個別支援計画に沿って進めていきます。はじめは週数回の短時間通所からスタートし、状態を見ながら無理のない範囲でステップアップしていくイメージです。

決まった期間ごとに支援の成果や課題をみんなで確認し、必要に応じて目標や支援内容を修正します。変化のある子どもに対応できる柔軟性のあるサポート体制となっています。

利用は自治体によって条件や流れが異なる

教育支援センターの利用方法や受け入れ条件、時間割などは全国一律ではなく、設置した自治体ごとに異なります。利用可能な年齢や通所日数、申し込み期間、支援内容など詳細が自治体公式サイトや担当窓口で公開されているので、事前に確認しましょう。

希望する支援が地域によって異なる場合や、満員の際は利用まで待機することもあります。最新情報を確認し、希望どおりの支援を受けられるように準備を進めましょう。

鳥取の教育支援センター

鳥取県には、県教育委員会が運営する「ハートフルスペース」と市町村ごとに設置されている教育支援センターの2種類があり、全国的にも支援制度が非常に充実しています。ハートフルスペースは県内3か所(東部・中部・西部)に設置され、主に義務教育終了後(中卒~20歳くらいまで)の若者や保護者を対象に、学校復帰や社会的自立を目指して相談・カウンセリング・体験活動など多彩なプログラムを提供しているのが特徴です。

相談先例:東部相談窓口 0857-28-2322

詳細:https://www.pref.tottori.lg.jp/284973.htm

一方、市町村ごとに「すなはま」や「ぷらっとホーム」「やすらぎルーム」など11教室が設置され、小中学生や保護者の相談・学習支援・居場所づくりをサポートしています。鳥取独自の特徴として、フリースクール等の多様な学びの場も公式に認定し、通所費や交通費助成の制度で利用しやすい点が挙げられます。

また、ハートフルスペースと市町村センターは相互に連携し、義務教育修了後も支援と相談が継続できるのも特徴です。具体的な相談や支援を希望する場合は、「生徒支援・教育相談センター」(電話:0857-31-39562)や各センターHPから気軽に問い合わせできます。

鳥取県は行政主導で学びの多様化に積極的に取り組み、悩みや状況、年齢に応じて多層的な支援制度が充実しています。ぜひ上記の相談窓口や制度を活用してみてください。

まとめ

教育支援センターは、不登校や学校がつらい子どもたちの大切な支援拠点です。 保護者や本人が迷ったとき、安心して相談や利用を検討できる環境が整っています。

利用にあたっては、在籍校や自治体ごとの案内や手順をしっかり確認することが大切です。 一人ひとりに合った居場所や支援方法を選ぶことが、大事な一歩となります。

ぜひ本記事を参考にしつつ、最適な環境を見つけてください。

%20(1)-2.webp)